当サイトでは、国際資格を持つモンテッソーリアンまりこが、モンテッソーリ教育についてできるだけわかりやすい言葉を使って解説しています。

あとぜんくんがかわいかった。

一般公開している「ぜんくんの日常 1歳半編」のショートバージョンを徹底解説します。

まだ見ていない方はぜひ下記よりご覧ください。

ぜんくんの日常【1歳半編】徹底解説!

カーテンを開ける【自分でできるのがうれしい】

通常の壁に取り付けられているタイプのカーテンタッセルだと、位置が高くて、小さい子どもがカーテンをとめることができません。

リング状のカーテンタッセルはとめるところが自由自在なので、小さい子どもでもカーテンをとめることができます。

また、両手を使ってタッセルを開けたり閉めたりする動きも、なかなかない動きなので、子どもにとってはとても楽しいです。

コップで飲む&ピッチャーで注ぐ【子どもサイズがポイント】

子どもが扱いやすい道具を用意するというのはとても大切です。

大人でも自分の体にあっていない大きな道具を使うのは大変ですよね。

子どもも同じです。

子どもサイズのものを用意すると、子どもは「自分でもできるかも。」「やってみたい!」という気になるんです。

そして上手にできたらうれしくてもっとやりたくなります。

3歳くらいまでは、筋肉のコントロールがまだまだ上手じゃないので、ピッチャーに入っているものを全部注いでしまうことが多いです。

なので、子どもサイズのピッチャーにコップ一杯分の量をいれておいて、全部入れてもこぼれないようにしています。

子どもは見て学んでいます。

見たことがない動きはできるようになりません。

大人が大きいピッチャーから、子どもの小さいピッチャーに注ぐ、二度手間のようですが、そうすることで子どもはピッチャーで注ぐということを見て学ぶことができます。

一人で絵本を読む【集中してるときは見守る】

一人で集中して本読んでるとき話しかけられたらどう?

一人で子どもが何かしているとき、必要以上に話しかけていませんか?

話しかけずにぜひ見守ってあげましょう。

そうやって一人で集中する経験を繰り返すことで、集中力が身についていきます。

「牛乳パック ソファ」などで検索すると作り方が見つかると思います

ダンボールを捨てる【大きいものを運ぶのが楽しい】

そんな時期はただ歩くだけじゃなくて、物を持って歩くのが楽しい時期なの。

個人差もありますが、1歳くらいの歩き始めの時期は歩くだけでも楽しい時期です。

それが歩くということを繰り返して上手になってくると、歩くだけじゃ物足りなくなってきて、物を持って運びたいという時期になるんです。

花をいける【植物を大切にする】

小さときから植物のお世話をしたり触れることで、植物を大切にするやり方を学んでいっています。

公園や道端でもし花を取ってしまったときも、持って帰ってお水にさしてあげることができますね。

ピザを作る【できることを任せる】

- イースト4gを水100ccに混ぜてしっかり溶かしておきます。

- 強力粉160gに①で作ったイースト水と塩4gを混ぜて、よくこねます。

- ラップをしてだいたい2倍の大きさにふくらむまで放置します。

- ふくらんだら伸ばしてピザの形に成形する

- お好みの具をのせる(ケチャップとチーズとかだけでもおいしいです!味が濃い場合は水で調整)

- オーブン、200℃で7分〜10分ほど焼いて完成!

この時期は動きを調整できない時期だから、全部入れても大丈夫なように事前に計量しておくってことだよね!

「ピッチャーで注ぐ」のときにも言いましたが、3歳くらいまでは調整が上手じゃない時期です。

なので「この線まで水を入れてね」などは難しいです。

計量は事前にしておくと、あとは入れるだけなので子どもと一緒にできます。

ラーニングタワーがあると小さい子どもでも、キッチンでお手伝いできるので、ものすごくオススメです。

うちではラーニングタワーなしの育児は考えられないくらい使ってます。

映像で使っているものは、IKEAの商品を組み合わせてDIYしました。

作り方はこちらからご覧いただけます。

葉を拭く【植物を大切にする】

この活動だけで一つ記事が書けちゃうくらいだから詳しくはまた今度ね!

貯金箱に入れる【隙間に入れるのが楽しい】

これは穴に入れるのを楽しんでるの。

家具と壁の間になにか入れてたり、危ないことだとコンセントの穴に何かを入れようとしてたり、そんなシーンを見たことはないですか?

それは全部、隙間に入れるのが楽しい時期だからです。

そんな時期には貯金箱のような狭い穴に、ものを入れるという活動がぴったりです。

こうやって困ることや危ないことを活動にしています。

ちなみにうちでは外国のコインを使っています。

お箸を配る【生活の中の同一性合わせ】

なにげにすごいことだよ!

たくさんのものの中から同じものを合わせることをモンテッソーリ教育では同一性合わせやペアリングなどと言います。

モンテッソーリ教育では同一性合わせの活動がたくさんありますが、このお箸をペアにするというのは日常の中にある同一性合わせですね。

IKEAの子どもサイズのキッチンを改造して作ったよ。

さっきのラーニングタワーもですが、子どもが自分でできる環境を用意することで、子どものお手伝いの幅はグッと広がります。

どうやって自宅でモンテッソーリ教育を取り入れるか知りたい?

それなら「子育ての学校 ~おうちではじめるモンテッソーリ教育~」

ごはんをよそる【一緒にやることが大事】

でもそれでいいの!

3歳くらいまでは、お手伝いをしても全部自分でできるということは少ないです。

なので「一緒にやる」ということが大事です。

子どもが1%で大人が99%でもいいんです。

手間がかかりますが、余裕があるときはぜひいろいろな家事を一緒にやってみてください。

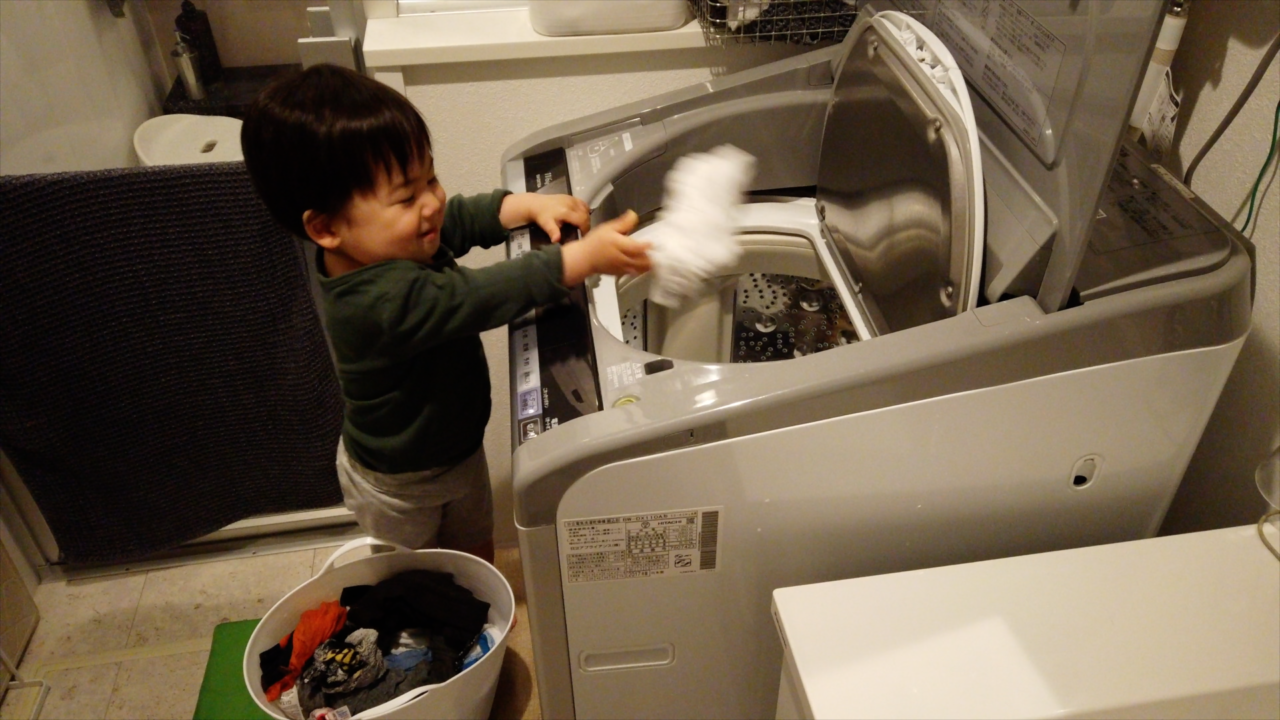

洗濯機に入れる【お手伝いで体全体を使う】

洗濯機に入れるというのもぜんくんが大好きなお手伝いのひとつです。

洗濯機に洗い物を入れるために、全身を使っているのがわかりますでしょうか。

乳幼児期というのは体を動かしたい時期、自分の体を思い通りにコントロールできるようになりたいという時期です。

お手伝いを通していろいろな体の動かし方を経験させてあげられるといいですね。

中に物入れられて、重くできるから安定感あるよ。

踏み台にぴったり!

フルバージョンも公開中

1歳半のぜんくんは最近とても言葉が増えてきました。

着替えやトイレ、歯磨きのときなど、どんな声がけをしているのかなどご覧いただけます。

他にもショートバージョンでは収録できなかった他の活動やお手伝いの様子もあったり、自分でやることやものを選択する、自己選択のシーンもたくさんあります。

わたしもぜんくんがどんな風に育つか楽しみ!

子育ての学校であなたも子育てのプロになろう!

⚫︎ 発達の知識を学ぶ

⚫︎ 関わりを学ぶ

⚫︎ おもちゃや活動を学ぶ

⚫︎ 環境づくりを学ぶ

⚫︎ 実践を学ぶ

⚫︎ 同じ教育方針の仲間をつくる

知らないで子育てするなんてもったいない!

今すぐ学んで、子どもの成長をぐんぐん手助けしましょう!